#3 ascolta il mio cuore

posti segreti, bambine coraggiose e cose di scuola. Tutto miscelato.

Sono nata in primavera. Mi piacciono i cieli azzurri, i germogli che bucano il terreno, il freschino che si insinua sotto le giacche più leggere. La primavera, a Genova, è fatta di palazzi gialli inondati di luce. Quando arriva, si inizia a sentire nella differenza di temperatura tra le strade aperte e i vicoli e nel mare azzurrissimo che promette meraviglie.

L’autunno e l’inverno, al contrario, li soffro molto: tutto ciò che mi piace, come vedere i funghi crescere nel bosco vicino a casa di mia madre e bere una tazza té caldo, sono solo rimedi che mi permettono di arrivare, giorno dopo giorno e con estrema fatica, intorno al 21 di marzo.

Non potendo andare in letargo ho sviluppato, negli anni, una serie di strategie che mi aiutano a sopportare meglio la seconda metà dell’anno e, tra queste, c’è anche la rilettura dei libri che ho amato da bambina. Alcuni appuntamenti, come quello di rileggere almeno uno dei romanzi della saga “Queste Oscure Materie” di Philip Pullman durante il periodo natalizio, sono diventati veri e propri riti, altri sono legati alla possibilità di leggere ad alta voce ai miei alunni, altri ancora sono casuali: questa settimana, per esempio, ho allungato la mano verso la libreria perché avevo voglia di rileggere “Ascolta il mio cuore” di Bianca Pitzorno.

“Ascolta il mio cuore” è il racconto di un anno scolastico in una classe femminile di una scuola elementare del primo dopoguerra visto con gli occhi di una bambina, Prisca Puntoni. Nella prefazione l’autrice racconta com’era la scuola, e più in generale la vita, all’epoca. Ci dice, ad esempio, che:

Finite le Elementari, gli scolari più poveri di solito smettevano di studiare, perché la licenza di quinta elementare era il titolo di studio minimo richiesto dalla legge. Poiché in teoria non era consentito lavorare prima dei 14 anni qualche ragazzino povero si iscriveva alle Scuole di Avviamento, che appunto avviavano ad alcuni mestieri umili e mal pagati che potevano essere iniziati subito dopo i 14 anni.

I bambini che da grandi sarebbero andati al Liceo e poi all’Università, finite le Elementari si iscrivevano alla Scuola Media.

La scuola frequentata da Prisca e dalle sue amiche manteneva, a distanza di quasi trent’anni, l’impianto della “più fascista delle riforme”, quella Gentile del 1923.

Dopo la capitolazione del regime, difatti, c’era stato un tentativo di revisione dei programmi ad opera della Commissione Washburne, presieduta dall’omonimo colonnello in quanto Responsabile Alleato per la politica scolastica in Italia. Allievo di John Dewey, per Washburne la scuola aveva il compito di fornire a tutti gli strumenti necessari per essere in grado di inserirsi nella società del suo tempo, senza nozionismi, ma valorizzando le disposizioni individuali. Di fatto, però, la revisione dei programmi si tradusse in un ritorno seppur parafrasato e depurato dalle incrostazioni fasciste, ai programmi del 1923 (Lombardo Radice) e del 1940 (Bottai).

La riforma Gentile resterà, di fatto, in vigore fino agli anni ‘60, quando con la legge 31 dicembre 1962 n. 1859 il Parlamento abolì la scuola di avviamento professionale creando la cosiddetta scuola media unificata. Questo non vuol dire che il primo gennaio del 1963 i docenti di ogni ordine e grado, e soprattutto quelli delle medie, si svegliarono sinceramente convinti della bontà della scuola democratica: le resistenze furono molte e, lo dico da insegnante, non sono per niente sicura che il messaggio sia passato a tutti e tutte, pure adesso che siamo nel 2025.

L’antagonista del libro, la signora Sforza è la quintessenza dell’insegnante della scuola gentiliana: Altro che programmi Washburne! La maestra non si fa nessuno scrupolo a prendere di mira le alunne più povere della classe e a fare delle smaccate preferenze nei confronti di chi, invece, è figlia della buona borghesia o della vecchia nobiltà cittadina.

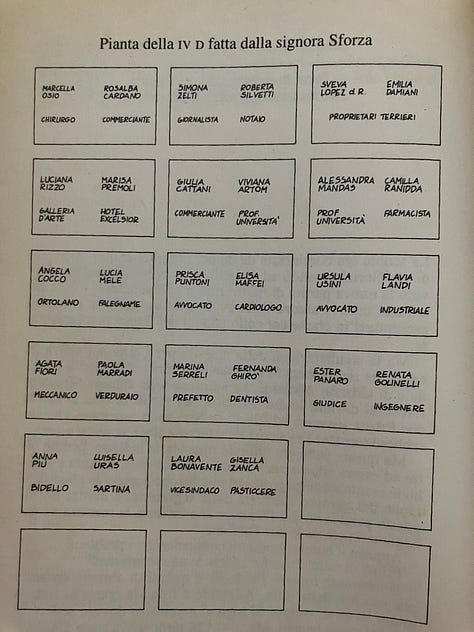

La maestra raccolse tutti i quaderni e se li portò a casa per correggerli. Non che si aspettasse delle sorprese. Sapeva tutto delle famiglie delle sue alunne perché si era informata nelle settimane precedenti. Sapeva che fra i papà c’erano il Prefetto, un giudice, un notaio, due avvocati, due grossi proprietari terrieri […], e questi erano quelli che davano “il tono” alla classe […] C’erano anche, e la signora Sforza non riusciva a capire come mai il Direttore avesse fatto questa sgradevole mescolanza, un falegname, un ortolano, un meccanico, un bidello e una sartina a ore.

Argia Sforza, inoltre, privilegia lo studio nozionistico e mnemonico e impone alle sue alunne cerimonie dal sapore fascista come “Le grandi manovre” che le bambine sono costrette a fare dopo il suono dell’ultima campanella.

D’altra parte i suoi interlocutori, i genitori delle protagoniste e delle loro compagne, sono deliziati dalla disciplina di ferro imposta dall’insegnante e la difendono a spada tratta. Dopotutto, gli adulti scritti da Bianca Pitzorno non brillano per empatia. E pure quelli, come gli zii della migliore amica di Prisca, che hanno uno sguardo più attento alle esigenze dell’infanzia finiscono per non capire a fondo e quindi per giustificarle le dinamiche di potere che fanno tanto arrabbiare le protagoniste.

Le bambine di Pitzorno non si limitano ad arrabbiarsi, al contrario, ingaggiano una guerra contro Argia Sforza, subito soprannominata Arpia Sferza, che comprende tartarughe caricate come bombe ad orologeria per ricoprire di escrementi un registro immacolato e pietre lanciate contro le finestre della maestra dopo averla scoperta a dare ripetizioni private (ma attenzione, solo alle bambine delle famiglie più benestanti della classe).

“Ascolta il mio cuore” è un bellissimo esercizio di disobbedienza e Bianca Pitzorno si è inventata una bambina vera, possibile, che frequenta una scuola vera e purtroppo, ancora oggi possibile. Certo, nel 2025 nessun insegnante laverà mai la bocca di un bambino con acqua e sapone, ma sappiamo che le Argia Sforza esistono sempre, hanno solo cambiato i loro modi per adattarli al presente.

Una lista di cose lette/fatte/viste questa settimana (o anche prima, nel caso di Cantona) e di altre collegate a quello che ho scritto sopra

Di “rileggere Bianca Pitzorno a trent’anni” ha scritto Federica Guglietta per L’indiependente

Mentre su Philip Pullman, altro autore della mia infanzia che leggo e rileggo e che ho citato in questa newsletter, c’è questo articolo di Silvia Costantino su Altri Animali

“Pedagogia nera. Fonti storiche nell’educazione civile” è un saggio di Katharina Rutschky. L’autrice negli anni ‘70 ha raccolto oltre 700 pagine di testi rappresentativi della storia dell’educazione in Germania tra la fine del ‘700 e l’inizio del ‘900 per dimostrare l’esistenza di una Schwarze Pädagogik, una “catena invisibile del male” fatta di manipolazione omertà che ha regolato (e continua talvolta a regolare) i rapporti tra chi educa e chi viene educato. L’edizione italiana è arricchita da un commento di oltre sessanta pagine a cura di Paolo Perticari, docente di Pedagogia generale e di Filosofia della formazione che nel corso della sua carriera si è occupato a lungo di abusi sui bambini.

Oltre ad “Ascolta il mio cuore” ho finito di leggere “Una catastrofe divina” di Thomas Montasser. Sulla carta il libro aveva tutte le caratteristiche per piacermi (convento in mezzo al nulla! Giardino di erbe aromatiche!) e andava davvero tutto bene fino a quando le suore non hanno abbandonato la produzione di formaggi muffosi per trasferirsi dalla Borgogna a Parigi. C’è da dire, però, che guardando bene la copertina ho capito che il cambio di trama era annunciato, perché si vedono le protagoniste su un pulmino pieno di strumenti musicali.

Questo post racconta di quando il calciatore del Manchester United Eric Cantona colpì con un calcio volante l’hooligan di estrema destra Matthew Simmons. Molti anni dopo, intervistato da un giornalista della BBC che gli chiese quale fosse stato il momento più alto della sua carriera, Cantona rispose: “When I did the kung fu kick on the hooligan… I think maybe it's like a dream for some, you know sometimes to kick these kind of people. So I did it for them. So they are happy." Cantona mi sta molto simpatico, soprattutto da quando qualche mese fa ho letto di lui dopo aver visto “Looking for Eric” di Ken Loach. Era l’unico film di Loach che non avevo mai visto, e ho fatto male, perché mi è piaciuto molto.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto, anche se poi la discussione è virata sulla modifica delle Indicazioni Nazionali, della riforma della valutazione alla scuola primaria. Elisabetta Nigris, professoressa ordinaria all’Università Bicocca, ha scritto una lettera ai futuri insegnanti per parlare proprio della nuova valutazione.

#UnAlboAllaSettimana

L’anno scorso, di questi tempi e su Thread, provavo a consigliare #unalboalgiorno tra quelli che di solito porto in classe. Inutile dire che quei ritmi non fanno per me, perché non sono durata neanche due mesi, ma credo che uno alla settimana sia più che sostenibile. Quindi, ecco il terzo:

Il posto segreto di Susanna Mattiangeli e Felicita Sala, Lupoguido Editore

Sappiamo che c’è una persona, un non meglio identificato adulto, che chiama Arianna per uscire. Ma Arianna non c’è. È da tanto, tantissimo tempo, nascosta dentro un cespuglio del parco.

Susanna Mattiangeli e Felicita Sala ci portano in un posto magico: il tempo dei bambini. Quello dei bambini è un tempo strano. Ci sono giorni che sembrano una manciata di minuti e minuti lunghi come ore. E queste attimi di distrazione o attese lunghissime si popolano luoghi immaginari dove, come fa Arianna, ci si può vestire di piume, leggere su un letto di foglie, arrostire qualcosa in compagnia dello Strano Animale. Uscirne è difficile? Dipende. È un posto segreto, o meglio, il posto segreto.

Era passato troppo tempo e Arianna non poteva più tornare indietro: sarebbe rimasta lì dentro, nel bosco più fitto del parco; […] C’era troppo da fare in quel posto, doveva proprio restare.

È domenica 26 gennaio 2025 e sopra alla pila di libri che devo studiare per l’esame di Pedagogia Generale II è finito “Diana, Cupido e il Commendatore”.

Io bimba di Pullman e di Pitzorno da sempre. 🥰Credo che chi abbia avuto la fortuna di conoscere questi autori nella propria infanzia possa dirsi “fratello di lettura” di tutti coloro che hanno sperimentato la stessa gioia.

ho letto il titolo e ho subito sperato che Ascolta il mio cuore fosse riferito proprio a quel libro 🤍 da qualche anno ho avviato anche io un progetto di rilettura di alcuni libri che sono stati fondamentali per me, e devo dire che leggo ancora Pitzorno con lo stesso entusiasmo e meraviglia che provavo a sette anni. comunque mi hai fatto venir voglia di rileggere Pullman!