#7 la matematica sarà il mio mestiere?

di paure superate, oche selvatiche e buche pericolosissime. Tutto miscelato.

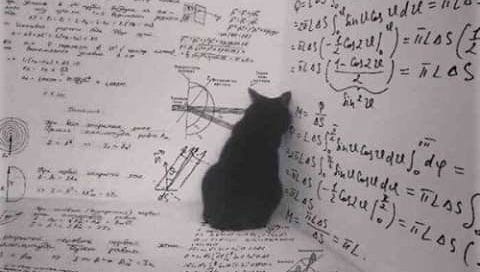

Ho sempre pensato che la matematica non sarebbe mai stata il mio mestiere.

La mia era una di quelle convinzioni granitiche, un punto fermo: preferisco il mare alla montagna, non mi piacciono i cannelloni al forno, il mio libro preferito è “La mia famiglia e altri animali”, nuoto bene, la matematica non sarà mai il mio mestiere.

Come tante altre convinzioni, questa in particolare poggiava su solide basi. La maestra D., alle elementari, aveva detto a mio padre che era ovvio che andassi male in Matematica: ero così portata per Italiano. Mia madre, d’altro canto, sosteneva di aver odiato la matematica, addirittura di stare male quando vedeva un’operazione.

Ah, quindi si poteva stare male per la matematica? Benissimo, cominciai anche io.

In terza elementare piansi per delle frazioni. In seconda media fingevo terribili mal di testa per essere rimandata a casa durante le lezioni della prof. E. In quinta ginnasio presi l’abitudine di marinare la scuola il martedì e il giovedì, giorni in cui la professoressa L.G. faceva lezione. Nel dubbio saltavo anche le ripetizioni (e, sentendomi furbissima, spendevo tutti i soldi che mi davano per farle in libri e fumetti).

L’anno della maturità cambiammo professoressa. Minacciò di bocciarmi, copiai le verifiche di recupero, all’esame feci praticamente scena muta e una volta uscita dal portone della mia scuola lo dissi ad alta voce: la matematica non sarà mai il mio mestiere.

Non provo nessun piacere nell’elencare questa sfilza di ricordi che, a trent’anni e da insegnante, vedo per quello che sono: una sequela di fallimenti educativi.

Da allora sono passati otto anni. Otto anni in cui ho fatto altro e in cui la matematica è rimasta da qualche parte, a distanza di sicurezza dalla mia quotidianità. Se dovevo averci proprio a che fare, come accadeva quando lavoravo come social media strategist e dovevo preparare dei grafici per spiegare ai clienti dell’agenzia l’andamento dei loro contenuti, procrastinavo il più possibile, rovinandomi la giornata, la settimana, il mese di consegna dei report.

Il 15 Aprile del 2021, però, è successo qualcosa che mi ha portata - cinque mesi dopo, a mettermi in fila con altre 1484 persone per sostenere il test d’ingresso di Scienze della Formazione Primaria. Ci ho messo ben poco ad accorgermi, una volta immatricolata, che a quel punto era plausibile che la matematica diventasse il mio mestiere. Peggio, altamente probabile.

Ci sono maestre, e in questi anni ne ho conosciute almeno una decina, che non mollerebbero quello che oggi viene definito “ambito antropologico” per nulla al mondo. E ce ne sono altre, magari “costrette” a insegnare all’interno dell’ambito scientifico perché la collega più anziana si è presa quello antropologico che trasmettono ai loro alunni non solo errori, pregiudizi e approcci polverosi, ma anche l’idea che tutto sommato la matematica sia qualcosa di “brutto e cattivo" che “ti tocca perché vai a scuola” fino al momento in cui, finalmente maggiorenne, potrai dirlo: la matematica non sarà mai il mio mestiere.

Sarei sicuramente finita anche io così se con J. non avessimo deciso di trasferirci l’anno scorso. E, di nuovo, è successo qualcosa. A Genova, per una serie di motivi, la matematica a Scienze della Formazione Primaria si insegna molto bene. Di più: i laboratori di matematica, e delle discipline scientifiche in generale, sono ben fatti, rigorosi, interessanti e (a questo punto, se lo dico io dovete credermi) persino divertenti. E, quasi senza accorgermene, sono finita a preferire il laboratorio di Matematica II a quello di Letteratura per l’Infanzia e Didattica della Fisica a Progettazione e Valutazione. Incredibile.

Come spesso succede quando qualcosa nel mio cervello fa click ho sentito il bisogno di approfondire, approfondire, approfondire. La passione per le piante, prima affrontata con piglio quasi letterario, è diventata (finalmente) una questione di botanica. Ho letto libri sull’ambiente e sul cambiamento climatico con un approccio scientifico, non più solo filosofico. Così ho realizzato che il mio amore per la letteratura, per la scrittura e per tutto ciò che viene considerato umanistico resta sempre lì, un porto sicuro dove tornare, ma è molto più interessante scoprire a trent’anni che c’è tutto un mondo di cose da imparare legate ad altro. Che posso dire ad alta voce, e senza sentirmi ridicola, “Ma sai che ti dico? Quasi quasi la tesi la faccio in Didattica delle Scienze”.

Tutto ciò, naturalmente, ha avuto un impatto sul mio modo di insegnare. Se prima sostituivo le colleghe dell’ambito scientifico con l’aria di chi sale al patibolo, adesso sono contenta di portare quello che ho imparato in università in classe. Qualche settimana fa ho proposto a una mia collega di organizzare un Science Day a scuola combinando esperimenti di Fisica e Chimica con il CLIL*.

Naturalmente non è tutto rose e fiori. Avevo delle lacune tali in matematica che recuperarle per mettermi in pari e riuscire a dare gli esami ha richiesto un vero e proprio cambio di prospettiva, perché nella mia testa resistevano pregiudizi, paure, condizionamenti. Ancora oggi mi succede di capire come funziona un determinato processo e di dire ahhhh, è così che si fa, magari su cose che per altri possono essere la scoperta dell’acqua calda.

C’è un lato positivo, però, ed è quello di procedere con estrema cautela, come se stessi partendo per una terra incognita. Se quando insegno Italiano tendo ad affidarmi al mio intuito e a pensare cose come è così che si fa perchè è logico che sia così, quando magari per alcuni bambini e bambine quello che si sta facendo non è logico per niente, o di trovare alcune regole molto basilari noiose, qui mi entusiasmo con poco, e trascino col mio entusiasmo anche gli altri. Ed è in questo cercare, provare ed esplorare che, negli ultimi mesi, ho trovato un altro motivo (l’ennesimo) per cui sono contenta di aver cambiato mestiere. Che poi, chissà, questo mestiere potrebbe essere proprio la matematica.

*CLIL: è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning, una metodologia didattica che prevede l’apprendimento di contenuti disciplinari in una lingua straniera.

Compiti a casa per il/la tuo/a bambino/a interiore

Ripensa a come qualcosa che ti hanno detto gli adulti attorno a te (insegnanti, genitori, allenatori etc) ha influenzato la tua vita condizionandoti, spaventandoti o facendoti desistere dal fare qualcosa. Ne è valsa la pena? Se la risposta è no prova a fare quella cosa adesso, o domani, o quando ti senti. Magari scopri qualcosa che ti piace.

Miscele (cose da leggere, da fare o da ascoltare)

Che libro incredibile è L’età del fuoco, di John Vaillant? Pubblicato in Italia da Iperborea, L’età del fuoco racconta la storia dell’incendio di Fort McMurray del 2016 come un romanzo corale. Al suo interno troviamo le voci degli abitanti della città, dei soccorritori, dei giornalisti, degli scienziati e del fuoco, vero protagonista di questa storia ed elemento con cui abbiamo a che fare da 2.500.000 di anni circa, ma di cui sappiamo molto poco, nonostante i milioni di fuochi che accendiamo ogni giorno. Per qualche strana coincidenza L’età del fuoco è ambientato nell’Alberta delle sabbie bituminose di cui letto in “Ducks” di Kate Beaton. Ne ho parlato in questa nota qui.

L’età del fuoco è il libro di marzo di Supernova “un bookclub che parla di antropocene e prova a immaginare il futuro”. Si sviluppa su Telegram, ma si può seguire anche in presenza a Milano, ed è organizzato da Ferdinando Cotugno e Gaia Tarini.

Ferdinando Cotugno, tra le altre cose, cura Areale, la newsletter del quotidiano Domani sull’ambiente. Arriva ogni sabato mattina alle 11.30, ma io preferisco ascoltarla qui il lunedì mentre vado a scuola.

Se come me siete preoccupati dalla bozza delle nuove Indicazioni Nazionali vi consiglio di partecipare a questo incontro online martedì 25 marzo alle h 18.00.

Se non le avete ancora lette, invece, si trovano qui.Oggi si aprono i Green Tea Days da Giusmìn | Tea Lab Milano. Per l’occasione hanno pubblicato questo ebook dedicato proprio ai té verdi che si può richiedere qui.

Sono aperte le iscrizioni per l’Outdoor Experience di Common Place Genova: dal 4 all’11 Aprile in Piazza Campetto 18R si terranno diversi eventi a tema piante da esterno. Ci si può prenotare in DM sulla loro pagina Instagram.

Sempre a Genova, alla biblioteca Kora della Maddalena, si tiene un ciclo di incontri di Philosophy for Children dal titolo “Pensieri e domande imprevedibili”. Il primo appuntamento, gratuito e aperto ai bambini dai 7 ai 10 anni, è mercoledì 26 marzo dalle 17.00 alle 18.30.

Infine, una poesia (la mia preferita, in effetti) che ho riproposto qua e là il 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia:

Wild Geese, Mary Oliver*

You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert, repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are,

no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting

over and over announcing your place

in the family of things.

*traduzione per chi ha bisogno: Oche selvatiche, di Mary Oliver - Non devi essere buona. Non devi trascinarti in ginocchio, pentita, per cento miglia attraverso il deserto. Devi soltanto permettere a quel mite animale, al tuo corpo, di amare ciò che ama. Parlami della tua disperazione, io ti racconterò la mia. Intanto, il mondo va avanti. Intanto, il sole e gli splendenti sassolini della pioggia attraversano i paesaggi, passano sopra le praterie e gli alberi dalle profonde radici, sopra le montagne e i fiumi. Intanto le oche selvatiche, alte nel limpido azzurro, stanno tornando a casa di nuovo. Chiunque tu sia, per quanto tu possa essere sola, il mondo si offre alla tua immaginazione, ti manda il suo richiamo come le oche selvatiche, aspro ed eccitante: annunciando ancora e ancora la tua appartenenza alla famiglia delle cose.

#UnAlboAllaSettimana

La buca, Emma AdBåge, Camelozampa

Insegnando alla primaria mi capita spesso di vedere adulti ossessionati dalla paura che qualcuno “si faccia male”. I bambini non dovrebbero correre (ti inciampi), saltare (ti rompi i denti), stare sdraiati per terra (prendi freddo), saltare nelle pozzanghere (ti bagni), forse addirittura andare in cortile (se fa freddo ti ammali, se fa caldo sudi e se sudi ti ammali). Chissà, però, cosa ne pensano loro, i bambini. Emma AdBåge, autrice di albi sempre “dalla parte dell’infanzia”, ce lo racconta in questo albo perfetto per queste giornate in cui gli adulti non sanno più che scuse trovare per non portare fuori i loro figli/nipoti/alunni.

È domenica 23 marzo e ho appena bevuto un té molto speziato (Assam, zenzero, cannella, cardamomo, grani di pepe). Che pizzicorio.

Hai perso gli ultimi numeri di infusioni? Li puoi leggere qui:

A volte rimango sconcertata dalla nostra connessione mentale: nei giorni scorsi ho iniziato anche io a ragionare su quanto vorrei colmare le mie lacune matematiche perché, a far di conto, sono in realtà veloce e brava come a capire le parole.

Sempre bello leggerti, Martina 🫖