#8 le nostre scuole non sono così?

la scuola che abbiamo visto in "Adolescence" e le nostre, un orto immaginario, uno vero e cinque albi a tema. Tutto miscelato.

Ho appena progettato un’attività che non esiste per una scuola primaria che non esiste.

Succede spesso. Da quando sono iscritta a Scienze della Formazione Primaria ho trovato, per quasi ogni corso (anzi, direi per tutti i corsi), la richiesta di scrivere un’UdA. L’Unità di Apprendimento non è una semplice lezione, ma un vero e proprio percorso: spesso contiene più argomenti da portare in tempi e spazi diversi, talvolta un argomento solo viene presentato ai bambini attraverso approcci interdisciplinari, che coinvolgono quindi più materie contemporaneamente. Altre volte, invece, il centro non è un argomento, ma un progetto.

Il mio progetto per l’esame di Progettazione e Valutazione Scolastica è un orto didattico. Ho quindi pensato a una classe e alle sue peculiarità, alla “situazione problema” (la Grande Domanda) che gli insegnanti hanno proposto ai loro alunni per introdurre l’idea dell’orto didattico, le discipline coinvolte (Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia, Educazione Civica), le fasi del progetto dalla primissima attività (la presentazione di questo albo illustrato) passando a quelle intermedie (le metodologie didattiche utilizzate per far materialmente scegliere ai bambini il design dell’orto, le piante sul catalogo del vivaio locale e riuscire a stabilire i costi in base al budget) fino ad approdare all’orto.

Piante immaginarie, verdura immaginaria, una mostra fotografica immaginaria per genitori immaginari e un orto che resterà per sempre a una comunità scolastica immaginaria perchè la mia è una scuola di una periferia immaginaria e d’estate c’è un’immaginaria scuola estiva pagata con i fondi del PNRR (non immaginario).

Se chiudo gli occhi, però, non vedo l’orto del fittizio IC Rodari.

Se penso a un orto didattico, per affetto e non per deformazione professionale, mi viene in mente la mia prima esperienza di orto a scuola. C’è un cortile di cemento, quattro grandi aiuole con dentro altrettanti alberi striminziti, un murales sbiadito con delle margherite sorridenti. E, in un angolo, una ventina di vasi pieni di piante. Attorno, altrettanti bambini. Nessuno di loro ha particolare esperienza nella cura del verde, anzi, i genitori si sono lamentati dello stato dei vestiti post piantumazione (in effetti c’era più terriccio in giro che nei vasi), alcuni non hanno mai visto un bosco o una mucca. Sono bambini di città, e va benissimo così, ma hanno un orto dove prendersi cura di qualcosa, che poi è sempre una buona occasione per stare fuori dalla classe, leggere un libro tutti insieme, usare il quaderno ad anelli come appoggio al posto del banco e - già che ci siamo, fare lezione fuori, vicino alle nostre piante.

E anche se la nostra scuola era, a detta di un bel po’ di persone ma non di chi la frequentava, “un disastro”, l’orto ci piaceva tantissimo. Era, parola di Y., “la cosa più bella che NON ci è capitata qui dentro, perché è successa per noi”.

Ho scritto dell’orto immaginario e di quello reale perché negli ultimi giorni mi sono trovata a pensare a una frase che ho letto spesso sui social a seguito dell’uscita di Adolescence, la serie Netflix che tutti abbiamo visto o di cui tutti abbiamo parlato. Non sono proprio sicura che mi sia piaciuta, e in tutta probabilità me la dimenticherò prima di capirlo, ma se c’e c’è una puntata che secondo me funziona è quella girata a scuola.

La serie è ambientata in un sobborgo dello Yorkshire (lo stesso dove sono state fatte le riprese della casa degli zii Dursley in “Harry Potter e la Pietra Filosofale”) e il terzo episodio è interamente girato nell’immaginaria Bruntwood School. La scuola media di Adolescence è, per tanti versi, tipicamente inglese: uniformi, muri pieni di cartelloni anche motivazionali, armadietti, classi diverse per discipline diverse. E forse è stato questo, almeno in parte, a far dire a tante persone che la nostra scuola (ma nostra di chi? Dei bambini? Degli insegnanti? Di chi a scuola c’è andato vent’anni fa? Dei professori di Scienze della Formazione Primaria? Del Ministro?) è diversa. È chiaro, poi, che gran parte delle persone che hanno detto o scritto che la scuola italiana è diversa intendevano dire che certe cose nelle nostre scuole non succedono.

Ovviamente nessuno di noi ha mai incontrato insegnanti (o interi team docenti) solerti solo a sottrarsi alle proprie responsabilità, impreparati, assenteisti, abituati più a sorvegliare e punire che a osservare ed educare. Nessuno di noi ha mai subito o ha assistito ad atti di bullismo o a piccoli soprusi quotidiani. E nessuno, ma proprio nessuno di noi, ha vissuto in ambienti di apprendimento che sembravano fatti per tutto tranne che per imparare. Per contenere, forse. Per spegnere, anche.

E l’aspetto della “disciplina” è importante. Scrive Giusi Marchetta in questo articolo uscito su Il Libraio:

Mi piacerebbe concordare e sostenere una diversità di fondo per le nostre scuole, ma non mi sembra che una maggiore (apparente) disciplina nelle aule corrisponda necessariamente a una scuola senza problemi.

Le mie scuole medie, vent’anni fa, erano un concentrato di tutto questo, e anche peggio. Facevamo una fila splendida, in colonna, un lungo serpente di teste una dietro l’altra. Ma un mio compagno trovava molto divertente togliersi i peli publici e metterli sul banco alle ragazze, ma una ragazza venne spinta nello spogliatoio della palestra da un gruppo di ragazzi e palpeggiata. Certo, a quanto pare dipende da dove vieni, anche se direi che dipende di più da dove capiti. La mia scuola primaria, per me il posto più accogliente del mondo, per mio fratello è stato un Purgatorio lungo cinque anni: era cambiata la maestra d’Italiano, erano cambiati i compagni.

Oggi, in generale, non è cambiato poi molto. Certo, per vedere quello che succede nelle scuole bisognerebbe essere come la telecamera di Adolescence, che si intrufola in ogni aula, in ogni cortile, in ogni espressione degli insegnanti e dei ragazzi e questo non è possibile, neanche a chi la scuola la vive. Perché, davvero, cambia molto da classe a classe, da alunni ad alunni, da insegnanti a insegnanti, da ambiente ad ambiente.

E l’ambiente è importantissimo. Non è un caso che, quando arrivano i genitori per gli Open Day, le scuole che funzionano tirano a lucido le aule che usano nel quotidiano (che possono essere pure sgangherate, ma sono vissute) e quelle che non funzionano le allestiscono. Ho visto banchi di scuole primarie messi “a isola” dopo essere stati per cinque mesi orientati verso la cattedra per la lezione frontale, con grande stupore dei bambini e, in un’altra scuola, tirare fuori da un armadio degli splendidi robottini coperti di polvere solo per mostrarli ai genitori. Che, giustamente, ci fanno caso.

C’è il giardino? Li portate a giocare fuori? Vediamo la palestra? Questi cartelloni li hanno fatti i bambini?

E lì, a quelle domande, qualcosa devi rispondere. Posto che, in un mondo ideale, anche ai figli di chi non fa le domande giuste dovrebbe essere garantita una scuola con una zona all’area aperta, una palestra funzionante, la possibilità di pensare insieme agli insegnanti cosa appendere in classe e a che altezza.

Se alla primaria ancora ci si fa caso alle medie, tolto uno sporadico interesse per le attività extracurricolari, si tende a ridimensionare e di molto l’interesse per questo tema, riducendo tutto a: “ma quella delle medie è un’età difficile”.

Non è così da Nord a Sud e in ogni città, quartiere, scuola, classe. Le esperienze sono diverse, ma mi chiedo: siamo proprio sicuri di voler dire a cosi a cuor leggero che le nostre scuole non sono così?

Compiti a casa

per il/la tuo/a bambino/a interiore

Come sono stati gli ambienti scolastici che hai frequentato? Perché non provi a re-immaginarli per come ti sarebbero piaciuti da bambino/a o da adolescente?

Albi di primavera

o meglio: cinque albi per stare “con le mani nella terra”

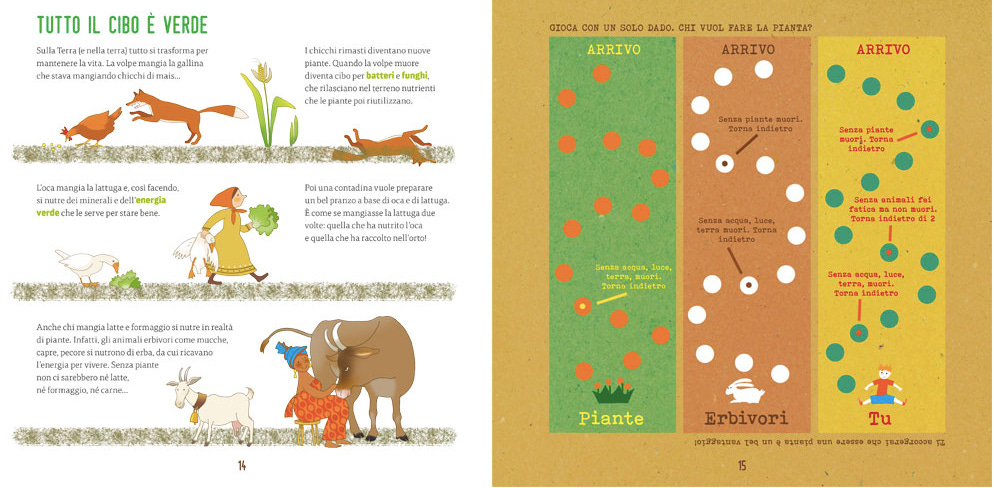

Li ho citati nell’attività di progettazione di cui parlavo all’inizio della newsletter con l’idea che a un bell’orto didattico debba corrispondere una biblioteca di classe ricca di albi a tema. I miei preferiti sul fare orto:

Con le mani nella terra, Emanuela Bussolati, Editoriale Scienza

Io so fare l’orto, Elena Odriozola, Lupoguido

In un seme, Giorgia Marchesani e Beti Piotto, Topipittori

L’orto di Simone, Roció Alejandro

La vita segreta dell’orto, Gerda Muller, Babalibri

È domenica 6 aprile e questa newsletter è diventata un’infusione serale.

La prima parte è frutto di una conversazione che ho avuto con Federica Urso, che ringrazio per gli spunti e per avermi segnalato l’articolo di Giusi Marchetta. Anche Federica usa Substack, la trovate qui.

Hai perso gli ultimi numeri di questa newsletter? Li puoi leggere qui:

Hai proprio ragione su tutta la linea, inoltre io ho notato che anche laddove gli spazi sono stati rinnovati e offrono enormi possibilità molto spesso queste non vengono sfruttate. Per esempio, qualche mese fa sono stata guardata con occhi spalancati da una prima media perché "Ma prof ci fa usare la LIM per davvero?", improvvisamente tutti volevano sperimentare esercizi di grammatica e prendevano appunti spontaneamente. Altro stupore quando un giorno sono entrati in classe e i banchi non avevano la disposizione solita frontale. C'è chi pensa che dall'ordine vengano sole cose buone, io credo che se portato all'esasperazione appiattisca ogni cosa, e i luoghi che abitiamo (come la scuola) ne sono la prova.