#9 i metalupi in classe

dibattiti sulla de-estinzione, libri sui lupi e riviste per bambini. Tutto miscelato.

È stata la settimana dei metalupi.

Metalupi in terza, dove durante degli esercizi di grammatica particolarmente noiosi D. ha detto a piena voce che “I metalupi SCODINZOLANO” quando la maestra B. gli ha chiesto di trovare un soggetto che andasse d’accordo con il verbo scodinzolare. Metalupi in quinta, in mensa, dove A. mi ha chiesto se secondo me i metalupi lasciati liberi in natura potrebbero predare (la domanda, in realtà è stata: potrebbero a m m a z z a r e m a l e) i lupi. Metalupi nell’altra quinta, dove mi è stato chiesto se una volta “riportati in vita” lupi di 5000 anni fa sarà possibile “resuscitare” i dinosauri. Che dire? Ce ne innamoriamo alla scuola dell’infanzia, li studiamo in terza primaria e poi non ce li dimentichiamo mai più, i dinosauri.

Con tutto questo parlare di metalupi, e appurato che nessuno ha davvero de-estinto nessuno, mi sono chiesta come affrontare in modo scientifico e con i bambini quella che a tutti gli effetti è stata una grande operazione di marketing. E, proprio nella terza in cui mi occupo di L2, durante l’ora di Storia è uscito l’argomento, e grazie all’interesse della maestra di Scienze ho potuto organizzare un’attività a tema.

Intanto ci siamo chieste, e gli abbiamo chiesto, dove avessero sentito questa notizia.

Quando andavo a scuola il 99% delle cose che sapevo derivavano dalla visione coatta del telegiornale all’ora di cena. L’invasione dell’Iraq, il maremoto nell’Oceano Indiano, la tragedia del Concorde, omicidi e rapimenti… tutto assorbito in religioso silenzio tra il primo, il secondo e tutte le volte che non riuscivo a fingere di dover andare in bagno pur di non sentire di nuovo il rumore del collo di Saddam che si spezzava. Oggi, è quasi inutile dirlo, i bambini si informano attraverso altri canali. La maggior parte di loro usa YouTube e, in terza, tantissimi utilizzano l’account di TikTok dei genitori. Il cellulare, di solito, arriva in quarta - con la Comunione, ma direi che quasi tutti hanno un tablet a casa.

La notizia degli enocioni, comunque, è stata perlopiù riportata dagli adulti.

Abbiamo poi stampato una serie di articoli da leggere insieme: stralci di questa intervista a Massimo Sandal, questo articolo del Post che essendo un giornale che ha come proposito quello di “spiegare bene le cose” è piuttosto fruibile, parti di questo video di Barbascura proprio sulla de-estinzione e, naturalmente, un contenuto sul sito di FocusJr. Abbiamo anche letto questo numero di Bestiale di Leonardo Mazzeo, una delle newsletter che seguo con maggior interesse qui su Substack . È chiaro che per fare un lavoro del genere la cosa più importante è mettersi al livello dei bambini, quindi tagliare le parti non adatte a loro e cercare di spiegare quello che a noi adulti sembra chiarissimo con parole loro, non nostre. Rendere, insomma, questi contenuti accessibili senza semplificare, altrimenti si torna lì: hanno de-estinto l’enocione.

Abbiamo fatto un brainstorming con un incaricato che prendeva appunti alla LIM, quindi abbiamo scritto tutte le idee su alcuni cartelloni. Sono arrivate tantissime domande. I bambini erano interessati soprattutto, a quel punto, agli aspetti etici sulle modalità con cui è stata divulgata la notizia. A dire la verità si sentivano un po’ presi in giro e non vedevano l’ora di tornare a casa per spiegare ai genitori “la verità su questa storia”, come ha detto una bambina particolarmente arrabbiata con Colossal Biosciences.

Abbiamo anche parlato delle estinzioni in corso, quindi del fatto che sia opportuno (come sostiene Colossal) intervenire riportando in vita animali estinti in habitat completamente diversi 200’000 anni oppure concentrarsi sulla conservazione e la protezione delle specie già esistenti (come sostengono diversi scienziati).

Quindi: il dibattito. Dibattere è una cosa vecchia come il mondo, tutti discutiamo, ma portare questa pratica a scuola, in uno spazio didattico, richiede un pochino più di organizzazione. Intanto, i bambini devono essere in grado di autoregolarsi, quindi devono essere stati abituati, per esempio, a rispettare i turni di parola, a non ridere delle opinioni altrui e a non aggredire verbalmente chi la pensa in modo diverso. Ci sono classi dove è considerato normale, quando l’insegnante fa una domanda a qualcuno, vedere i suoi compagni e compagne che quasi si mettono in piedi sul banco pur di rispondere, mentre fanno versi per attirare l’attenzione e cose del genere, il tutto a discapito del poveretto o della poveretta che magari ha solo bisogno di tempo per elaborare una risposta. Il risultato? Un ambiente ansiogeno e competitivo.

Abbiamo quindi diviso i bambini in due gruppi (non due squadre, perché non era un debate vero e proprio) e abbiamo discusso sui pro e i contro di queste tematiche. Alla fine la classe ha scritto un testo collettivo sulle scoperte della mattinata.

Ok, ma vale la pena farlo? E si può fare con tutti i bambini della primaria, di tutte le età? Secondo la risposta è sì ad entrambe le domande. Vale sempre la pena di raccogliere gli stimoli dal mondo-fuori-dalla-scuola, soprattutto se già se di alcuni argomenti si è parlato a casa, non solo perché è un’ottima occasione per rendere materia viva quello che studiano, ma anche perché una lezione come quella che abbiamo proposto è un allenamento alle pratiche di democrazia, rafforza la comunità e aiuta a sviluppare il pensiero critico. È chiaro poi, che al centro ci devono essere sempre loro, i bambini e le bambine, con il percorso scolastico che li ha portati fin lì, le caratteristiche del gruppo-classe e dei singoli individui, gli interessi che li muovono. Altrimenti è solo un esercizio di stile.

Compiti a casa

per il/la tuo/a bambino/a interiore

Le riviste per bambini sono bellissime (la mia preferita è Internazionale Kids, che esce una volta al mese): perché non vai in edicola a sceglierne una per te? Adesivi, notizie, disegni da colorare, puzzle e giochi… scegli quella che più ti piace e portala a casa.

Un albo alla settimana

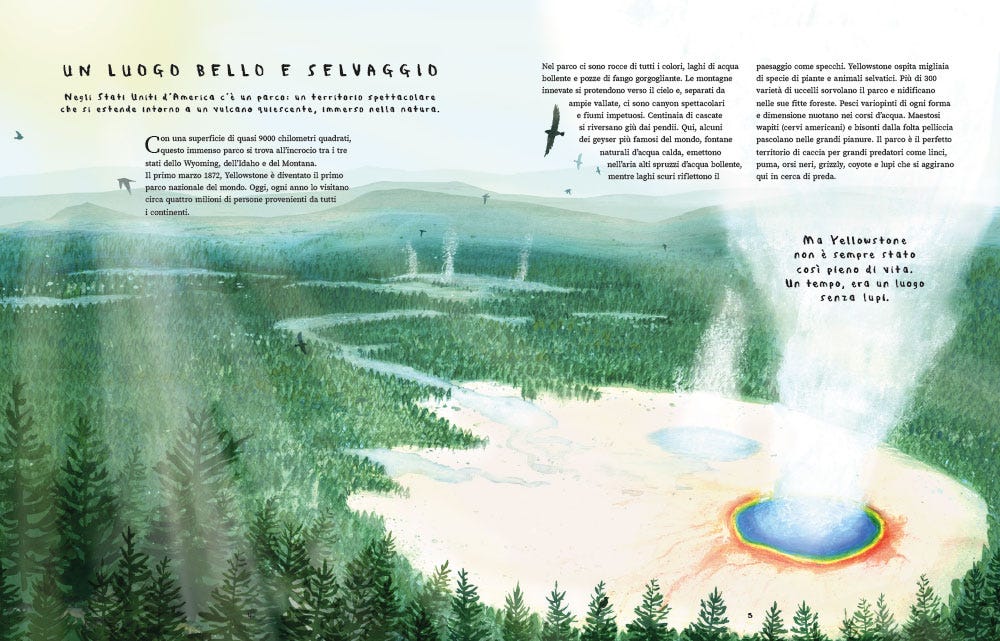

Quattordici lupi, Catherine Barr e Jenni Desmond, Editoriale Scienza

Questo illustrato racconta un episodio reale: il ritorno dei lupi nel territorio del Parco di Yellowstone dopo decenni di assenza. La narrazione si articola in tre momenti, con l’arrivo dei lupi nel parco e l’analisi delle loro modalità di adattamento, i cambiamenti graduali che hanno interessato animali, piante e paesaggio e, in conclusione, una spiegazione accessibile su come ogni essere vivente sia collegato agli altri.

Attraverso testi chiari e immagini evocative, questo libro ci mostra come la presenza di una sola specie possa influenzare un intero ecosistema.

Lo porterò in classe questa settimana per riprendere il discorso sugli enocioni e per provare a stimolare una discussione su cosa significherebbe reintrodurli effettivamente in natura (e sì per rispondere alla domanda di A. di 5A sui predatori).

Miscele

Una lista di cose lette/fatte/viste questa settimana

La casa editrice Nottetempo mi ha mandato una lettura bellissima: “I diari del lupo” di Andrea Cassini. Si tratta del diario delle passeggiate dell’autore nel bosco dietro alla sua casa nei giardini pistoiesi e dell’incontro, mediato dal cane Bora, con i suoi abitanti, tra cui c’è anche il lupo. Ho deciso di tenerlo come “lettura della sera” perchè lo trovo molto riposante, anche se è scientificamente accurato e pieno di spunti che allungheranno di molto la mia bibliografia sul rapporto tra animali umani e non.

Come si sarà capito dal mio entusiasmo sugli enocioni il lupo è un animale che amo molto: sarà che ho fatto gli scout, quindi sono letteralmente cresciuta con le storie de I libri della giungla, sarà che proprio da capo scout ho scelto per me il nome di Raksha, la lupa che accoglie Mowgli all’inizio della sua avventura, sarà ho avuto l’occasione, una sola volta e assolutamente per caso, di vedere questi animali in natura e abbastanza da vicino, sarà per questi motivi e molti altri di natura antropologica, ma leggere di lupi e uomini mi fa sempre piacere.

Ecco una parte dei primi capitoli del libro che mi è piaciuta particolarmente:

“Abbiamo bisogno di un’idea degli animali più saggia”, scriveva già nel 1928 Henry Beston nella Casa estrema. “Non sono né confratelli, né subalterni: sono popoli altri, catturati insieme a noi nelle maglie della vita e del tempo, compagni di prigionia dello splendore e del travaglio della terra. È questione di cambio di prospettiva e di paradigma. Un cambio di prospettiva che potrebbe essere utile anche quando parliamo di rewilding, come fa George Monito: la proposta di restaurare gli ecosistemi perduti o danneggiati su scala globale. C’è un rewilding che significa proteggere gli ambienti selvatici dall’invasività umana e riqualificarli, assumendo il ruolo di guardiani e archivisti; ma forse c’è anche un “rinselvaggire” che significa, per prima cosa, accorgersi che gli ambienti selvatici esistono ancora perché sono in grado di mutare a adattarsi, anche se stretti nella morsa antropica, e che ci sono boschi pienamente “naturali” che si aprono subito fuori dalla porta di casa.

E, a proposito di boschi che si aprono fuori dalla porta di casa: Paola Barducci, che trovate su Instagram come forest_paola, è una Dottoressa Forestale e Accompagnatrice di territorio in Trentino che da qualche tempo cura una rubrica per L’Altramontagna in cui racconta gli alberi dimenticati. Qui l’ultimo articolo, sul frassino maggiore.

Se vi interessa portare in classe il dibattito come metodologia didattica vi consiglio di guardare qui, sul sito dell’Indire - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa: è una pagina ricca di spunti e materiali per iniziare

L’ultima goccia è un podcast di Francesca Milano che racconta il grande fiume italiano, il Po. È un podcast pensato come un viaggio, perché segue il Po dalla sorgente fino al Delta: imparando a conoscerlo, e parlando con le persone che attorno al fiume vivono e che lo proteggono, si può comprendere l’impatto che ha avuto negli ultimi anni il cambiamento climatico sui suoi ecosistemi.

Ritornando sui libri, ho pubblicato un reel su Instagram (come sempre: se vi piace quello che faccio lì sopra lasciate un cuoricino o un commento, o magari tutti e due) sulle mie letture recenti. Mi sono resa conto che, dall’inizio del 2025 e contrariamente alle mie abitudini, sto leggendo molto più saggi che romanzi.

È lunedì 14 Aprile e questa newsletter, che ho iniziato a scrivere ieri sera, me la sono portata dietro fino ad oggi. Insomma, è un’infusione preparata il giorno prima e messa nel thermos. In questo periodo va così.

Hai perso gli ultimi numeri di questa newsletter? Li puoi leggere qui: